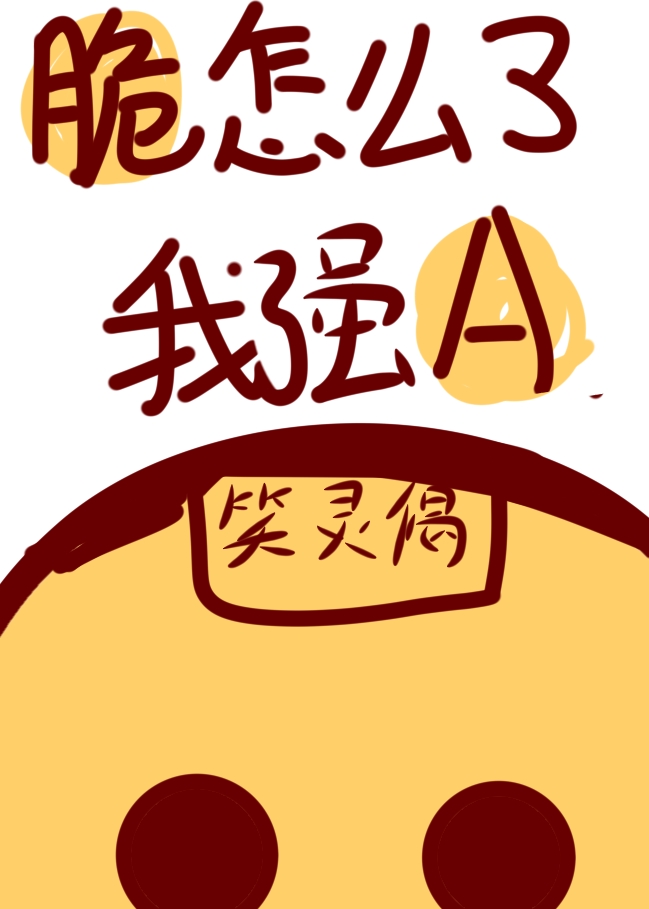

小說推薦 – 脆怎麼了,我強啊 – 脆怎么了,我强啊

兩本人都很出乎意料,更為是小裁縫,確定在此前頭,她仍然辦好了兩個私平生只在信上相同的意欲。

小裁縫的臉頰長出了一霎時的鎮定。

她的隨身身穿同那日別闢蹊徑的裝飾,頭帕事必躬親的將髮絲通欄裹起。房心殿整年只點燭火,今日日中光澤好,離得又近,祁墨這才認清她臉孔少量幽咽的淡色雀斑,單眼皮,瞳色很淺,赫又清明。

她腳踏實地太捉襟見肘,膝彎都在抖,祁墨很稀罕到比祥和還煩亂的人,不禁放輕了聲,“我來買書的,”她窳劣說和鹿穗的程,不得不晃了晃手裡的《人鬼情了結》,“你幹什麼會在這裡?”“上崗。”成衣細聲,“攢錢,備災在此地置片田。”

沒體悟她這麼直白,跟個直筒相似,一問就全份倒沁了。祁墨“嘿”了一聲,“真狠惡。”

“你給我的寫的信很實惠,”祁墨說,她委實不明亮說甚麼了,拚命地找專題,“字很整齊,我讀了幾何遍。”

嚼舌的,祈墨要緊不摸頭這中外的“字工”是個什麼樣界說。光她在讀信時,和唸書齋裡該署冊本千篇一律通,兩端星形附進。推論,小裁縫寫得手腕好字呢。

認字,寫得好,再有穩的發表才華,從本條上面來說,成衣匠不像沒讀過書自幼就沁打工贏利的赤貧人煙,倒像鑑於情況漂泊到這的。

愈是餐巾底下的藍毛髮。

事關信,小成衣求告向衽,由於某些因倏忽頓住,“我又寫了少許,自是想寄的。”她舊站在祁墨前邊,側身對著書局出入口,恍然人轉了一個很小不點兒的照度,迅速地掏出信,掏出祁墨手裡,“現給你。”

祁墨被她的千姿百態引惹,也飛躍地將信收進儲物戒裡。

小成衣優柔寡斷了轉瞬,踮抬腳,貼在祁墨湖邊。

“姑娘說的八風堂,我昨兒垂詢到了,在信裡。”她的語速又低又快,“次日我就相距此間了,囡。”

祁墨一愣,恰在這會兒,簾後面探出一個腦瓜子,鹿穗衝她招招: “學姐。”

工夫火急,祁墨總以為何彆彆扭扭,卻不迭沉吟,挽小成衣匠塞給她一片厚銀,“旅途天從人願。”“師姐。”

鹿穗瞅見祁墨和店裡徒子徒孫捱得近,手裡還拿著一本不無名的書,合計她被纏住了,遂喊做聲。“談成了,借屍還魂搬吧。”

這會兒,祁墨還隕滅深知,鹿穗胸中的“搬”是甚麼定義。直至她站在了後院的庫房前。山門關上的一下子,從所在頂到天花板的麻袋好像洪流洩了下,在倉房哨口畢其功於一役了齊聲短小坡。

每一個麻袋至多半人高,開啟一看,之內一捲一捲,全是薄薄的桃色符紙。

“……”

下機前鹿穗再發聾振聵讓她多帶幾個儲物戒,而今到底喻是哎喲意義了。符紙和墨不止只需求相一山,常日裡各樣符修課,也有雅量的符紙消磨。

山中門徒能用得起的遍及儲物戒飽和量一星半點,祁墨也有一下看起來大概不要緊空中節制的,左不過裝著空洞山老頭兒們塞的浴具和藥料,再有小裁縫的信和《人鬼情未了》,窳劣再勻出來裝符紙和墨塊。兩斯人一度儲物戒一度儲物戒的塞,先塞較為重的墨塊,結尾手指頭上金碧輝煌,貨棧裡卻還結餘幾隻麻包。

默相望,祁墨毅然:“扛!”

*

兩個少年少女,網上一隻,眼底下一隻,臂膊上還掛了一隻,恰似被麻包架了,明火執仗地透過書鋪臺灣廳。

祁墨還想跟小成衣匠做起初的生離死別。

那時候提出通訊,也然想給被抖摟賊溜溜後超負荷倉皇的她一個坎兒下,現在黑方要走了,好歹瞭解一場,送個祝。

遺憾,小裁縫大體是被叫去坐班了,祈墨在店內舉目四望一圈,沒瞧瞧她的人影。

兩小我辛苦地擠過小巷,在街上多米諾骨牌相像邁入崇拜的驚歎目光中,扛著六隻麻袋,石破天驚威風凜凜往山根下走。

從沒一粒米是白吃的。

夫地址保有量然攢三聚五,匯價判若鴻溝拮据宜吧?”“寸草寸金。”

驕陽暴曬,祈墨頭髮屑發燙,和鹿穗有一搭沒一搭地聊天,人有千算扭轉創造力。

“你說,我們學院這就是說大,瞞產銷合同、建設用,只不過門生的平淡無奇用、每日授課器具、一日三餐,或是也魯魚帝虎一筆商數目。”

“仙盟有補貼。”“真富有。”“是呀,”鹿穗交談,“同機的下令急,院建的也急,傳聞剛截止都是從陬販食材,嗣後出現付出太大,直接再置了幾片地調諧種。對了,學姐,務農也能加學分噢。”祈墨想這都嗬喲多種多樣的加分了局,遐想一想,木有本水有源,也許都是被嚴酷的扣原型機制逼出的。

斯當兒他倆已經快出鎮口,祁墨忽地站定,心血裡有底狗崽子一閃而過。

“怎麼了?”鹿穗沒視聽足音,糾章。

祁墨確實一會。她慢悠悠低頭,神色沒事兒走形,不過笑了下。

“我突兀想買些餑餑,”她兌。 “適才路過點鋪,現如今後悔沒買了。”“你先趕回吧,”祁墨道, “我下半天沒課,不著急。”

鹿穗遲疑不決。

祁墨看了看兩者的麻包,笑了笑。

“釋懷吧,我的學分,我黑白分明會鸚鵡熱的。”

這點鹿穗倒將信將疑,終於是兼及門第生的要事。遂不復多說,回身點了符,雲消霧散在陬下。

盯著鹿穗的人影消滅,祁墨頰的愁容逐步吸收。這時候也管不得鑽戒裡的另一個燈光,火光一閃,叄只鉅型麻包齊齊收益儲物戒內。她專身往復時的路走,步日趨邁大,末尾跑了躺下。

衣袂翩翩。祁墨誠實了,她要去的位置錯誤點飢鋪。

只是書鋪。

就在恰恰,聊到置田務農到時候,她憶苦思甜了小裁縫來說。她說她在書局務工,由要攢錢置田。

一度來意置田的人,一準是善了在此地久久住的打小算盤,怎麼會出敵不意說己要分開?

她的眉越擰越緊,一派鑽進胡衕,大坎子跑進乾坤書報攤。拖曳一下人問,“這店裡的學徒呢?”

那人流露一度驚異的眼波。“徒子徒孫?”他父母親詳察著祁墨,搖搖頭, “不曾見過這書店有哪門子徒子徒孫。”

“轟”的一聲,像是被鉅物劈臉砸中,祁墨聽到了自家紊亂的四呼聲,“確定?”那人笑了。

“女俠,這書店我常來,千真萬確不及啥徒子徒孫。剛才我看你和一期小人兒聊了常設,莫不是被他進了?”

心底那股窘困的責任感更其顯著,祁墨掩去眸中風聲鶴唳,道了聲謝轉身出了書鋪。小成衣十有八九是闖禍了,可出的又是什麼事,是自身的仇人,照舊蓋。

幫她?

大天白日吊放,焚風囊括,刺眼暈眩,祁墨定了不久以後,書鋪入海口青磚空隙裡爬了些被曬得索然無味的青苔,鑽出幾朵叫不馳名中外字的飛花。祁墨突如其來蹲下,看著白乎乎瓣上奇怪的紅痕,遲滯側頭望將來。

附近,滴落著兩血痕。

祁墨謖來,起先緣血印走,每一處惟獨碎饃大大小小,但斷續,躲開了往冷清馬路的胡衕,繞過書店,往更沉靜的平巷走去。

顛的輝煌時明時暗,祁墨顧地看著桌上血跡的旗號,類映入眼簾了一度異性抱著收關半點隱隱的矚望,齧割破了好的樊籠。她沿著血痕麻利地走,兩側景緻更遼闊,尾子暗號驀然地斷在了一扇站前,祈墨面無神氣地仰頭,扉被閂死,從裡面打不開。

祈墨垂目看著,眼睫輕顫,趕她獲悉的期間,手業經處身了抵君喉的劍鞘上。她像是撞見了電烙鐵同霎時卸下,深吸一氣。

她不賞心悅目這種脫節駕馭的痛感。顯著不復存在一句話,卻四方都在報她,這具肉身不屬於你,你花都延綿不斷解我方。

務靠人和構思了局。

祈墨靠著牆巡行一圈,展現旁門被閂緊,但後門卻很網開三面,常常有一兩個穿著潛水衣制勝戴著浪船的人及早顛末,山裡多嘴著咦“物品”。祁墨樸素躲好,掐按時機,一行閃了進入。

庭院瘦,幾步就走到了頭,屋瓦舊式,泥塵四埋,看起來像是是租了某處舊屋當做小觀測點。她從門口轉到枯樹,踩過一處塌的線板時,發射臂有了貧乏的籟。

她掀開鐵板,一條赴非法的長階發現在前頭。

“噗”地吹亮火折,窖亮起一團潮呼呼的光帶。

祁墨摸著遼闊牆道側方的岸壁,戰線有一個九十度的套,她的腳輕車簡從貼著當地,儘可能不發出全場面。臨到拐時,祈墨一轉,彎彎撞上一張龐大的半老面子具。

七巧板底下兩隻鑽營的眼球。對對視,眼珠子裡的樣子由愕然轉陰鷙。“來者——”

他沒能說完,以祁墨兩手飛速掐訣,兩指東拼西湊抵在他的眉心,悄聲道:“定魂。”

昨兒個蠱師給黎姑定魂時,祁墨在際悄悄看著,回房後自個研究。惟獨單單過了一番夜,她也不甚了了燮哪來的信心,如此這般緊急之際,無形中就使出了這一招。

萬花筒張著嘴,像是被人犀利摜了一掌,雙目痴痴一翻,僵直後倒去。室女迅即伸出單臂摟住,慢條斯理將他豎立。

她便捷把這人的假面具扒了個到底,披在隨身,戴者具,將眼下的儲物限制一古腦兒捋下扔進衽暗袋裡。後頭謖來把男人踢到另一方面,舉燒火折,迅捷往隧道奧走去。

遼遠的,視聽了深處傳揚反響。

“……打探咱的那幼童抓到了?”

“肯定即便他。”

“才一個裁縫?悄悄的必需有人,不停審。審不出去,今晨上船帶上他,等回了暘京,過多目的。”

祁墨心一沉。

叩問?

在她要小成衣匠打聽的鼠輩裡,有嘀咕的,就是八風堂。覷是踩到了嘿未能踩的陸防區,祁墨思索,還當成被她給連累的。

愈來愈無從坐視不管了。

她的心血裡利閃過那日在房心殿屬垣有耳樓君弦喚靈盤的追念。

天篁是他在塵凡的身價,那八風堂也敢情是個人間的許可權個人。她一派想,一面吹滅了火折,高視闊步風向聲氣來。

“誰?!”

道兩人大為警醒,目光如寒箭,睹來人穿著軍裝蹺蹺板,肩這才松下來。

“轉班的是吧,”其間一人指了指牢門裡面,話音帶上了點埋怨, “餓死我了,何以才來?你在這守著,別讓他逃了。”

祁墨點頭。放心,我固化會讓她虎口脫險的。

匙通的時辰,祁墨沒敢伸手,聲息妙效仿,但女婿和娘兒們的手卻有眾目睽睽的有別。就此她但是拔草,用劍尖將鑰吸納。那人愣了下,此後“唰”地拔掉了對勁兒的劍。祁墨心一滯。慢慢騰騰摸緊劍柄。

那人的秋波在兩把劍期間逡巡。

“劍口碑載道啊,”他眼神一沉, “是你的嗎?”

“….…”

“偷的,”祁墨眼泡也不眨,“菲菲吧,招搖過市頃刻間。”

百日契約:征服億萬總裁 夜神翼

兩人齊齊嘲笑,單方面脫離,兜裡還罵著真給你子拾起福利了。祁墨看著他倆澌滅在套,鬆了口風。不會兒用匙開了門,鑽去。

所謂獄,亦然一間拋棄的儲物室,生財滿處堆,嗆鼻的黴味混著腥四溢,地上放著一盞蠅頭油燈,光束如露紗般綠水長流開去。祈墨驚悸如鳴,生命攸關眼,她細瞧了扔在網上的策。

血絲乎拉,細蛇相似彎,沾著絨絨的的團霜。

一番微細人影被綁在椅上,彩布條蒙上肉眼,衣服被抽爛小半處,扶疏赤子情翻出,相關著濃的土腥氣扎進眼底。

像是察覺有人來,她極輕地掙命了一個,沒發言。

祁墨快快前進蹲下,抬起的時期才察覺手在抖,她拙劣地在魔掌澆灌靈力,兢兢業業輸進外傷,開口道:

“她們問你,為什麼背?”

“……”

地老天荒。

小裁縫抬了昂首。

她的聲很輕,“我不懂女的名。”

“顯露了就會說嗎?”

“……會的吧。”

“為何不輾轉讓我救你,倘若我沒覺察怎麼辦?”“陰陽有命。”她頓了頓,“迅即他倆就在內面,說吧,會殺了到位的全數人。”

小成衣匠不解再有個鹿穗。祈墨不真切和睦何方來的如此多題,但她身為很想問,想一直穿梭地談道。“餐巾什麼沒掉?”

“…….”

“怕掉,”小成衣和聲,“夾髮絲上了。”

祁墨往衣襟裡掏儲物戒,取出瓶瓶罐罐的藥粉丸。

“嗒”的一聲。

她愣愣地看著斷了線維妙維肖砸在樓上的淚液,擦了倏,手指上一派亮晶晶。

祁墨是這樣的人。

她即令賴事,亦就算運氣致以給她的不孝之子。對獸性外道,對禍心一模一樣淡漠以待。

堅持不渝,她怕的除非一件事。

她怕良之人不得好死,怕這人世間的洪福齊天因她而慘遭消釋。這大世界上總有一點人,擔不起這麼樣的權責。

“密斯無庸感應歉,”成衣匠胸臆忽地劇烈崎嶇,咳出一大灘汙血,或許是臟腑裂縫,牙音定響亮, “你是壞人。”

好心人。

祁墨給她餵了一顆丹藥,嗎也沒說。

她采采成衣匠咫尺的布面,褪繩子,兩雙眼睛在光環裡目視了轉瞬。祁墨正思想怎麼樣把小裁縫帶出來的措施,卻見坐在椅子上的成衣目力前行,驀地道: “姑婆。”

“嗯?”祁墨回神,意識到了何等,計改過看。“別掉頭。”

聲浪輕得意料之外。

成衣盯著牢門上被雕欄掣肘的探訪洞。

一張碩大無朋的半顏具放緩從洞旁移出。魔方後頭兩隻亮得人言可畏的眼珠子,正堅實釘向臺上灑的麻繩和布條。“春姑娘。”“嗯。”

“你不該來的。”裁縫喳喳, “她倆綁了我,不怕想誘出你……”

“啊。”

成衣一噎。

祁墨站了勃興。她的眼尾樣子上挑,垂目看人時,那輕眸蓄著薄光,笑一笑,光就廕庇了。

“所以我來了呀。”

口吻未落,她磨動向牢門,折腰抵膝頭,彎彎對上探口外白色恐怖的臉譜,雙眸—彎,言外之意灼亮。

西兰花花 小说

“大哥,衣食住行了嗎?”

布娃娃: “…

“不聲不響喻我,”祈墨半掩住嘴,看著他,“之外現在有資料人?”